QISAN GALLERY

艺术进行时———“解锁青春力量

启动艺术征程”

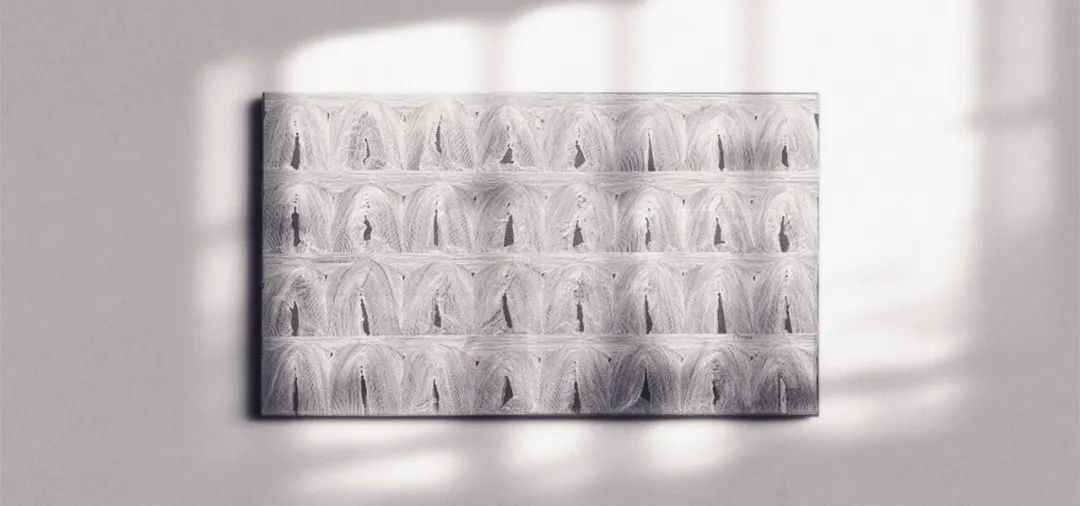

王世龙 WANG SHILONG| 以“线”表达形而上的思考

“一个人,至少能产生两种并无关联的思维系统。在王世龙的艺术世界里,

他拥有两套语言体系:一是线性抽象艺术,一是具象的木刻艺术。“屏住呼吸,精细地画每一条线,借用形而下的痕迹,表达形而上的精神。”

王世龙的作品都是由“线”构成的,这些线既有墨线,也有铅笔的线。

对于自己的创作方法,艺术家说道,“我试图通过对‘锥画沙’这种单纯行动的反复体验,将精神集中起来,这是一种不仅限于视觉而且包含了触觉的集中,我称之为‘内向的知觉’。

作画时只专心于‘内向的知觉’,不需要太留意形式,因为形式会自然而然地产生。”

换言之,形式只是线条表现过程中的“衍生物”,创作的意义仍然在于过程的体验,而不取决于最终呈现的形式。

这种重视个体方法论的抽象绘画是有其意义的。王世龙一开始就限定了自己的形式表现方法。

他说,“我首先放弃了对点、线、面的综合性要求,唯独提取了线形这个单一的元素,在方法论上单纯化,将所有的专注都集中在每一次的画线的过程中。

‘提’与‘按’的力道、‘疏’与‘密’的呼吸,‘平’与‘折’的急缓,都是当下状态的记录。

由于无限重复单一的运笔方式,烦躁和麻木会反复出现,而偏要自虐地坚持下去,这种积跬步以至千里的自虐,有一种苦行的美感,由此始终保持了对绘画的虔敬心态。”

从主观层面去理解王世龙构建的“线性”世界,每一根线的产生带着高度的克制与隐忍精神,然而线的走向确是随心同情肆意流淌,在情感的有意与无意中交融,

在空间的有序与无序中穿梭,本是一个交相矛盾的过程,却因艺术家独特的创作经历,对两种创作系统的深刻把握,

而形上神俱拿捏得当,与情绪和内在思绪紧密相连,每一次创作是对生命过往的一次次致敬与感怀,好似生命无常,依旧倔强于心中信仰,酣畅于命运的跌宕起伏,游神于天地之间,初心不改,

又似是一首虔诚谱写的交响乐,最终呈现一场有关自然、生命的礼赞。王世龙对抽象艺术的创作有极高的虔诚之心,对极致的追求似学道、悟道,这是现代社会很难寻得的一种品质。

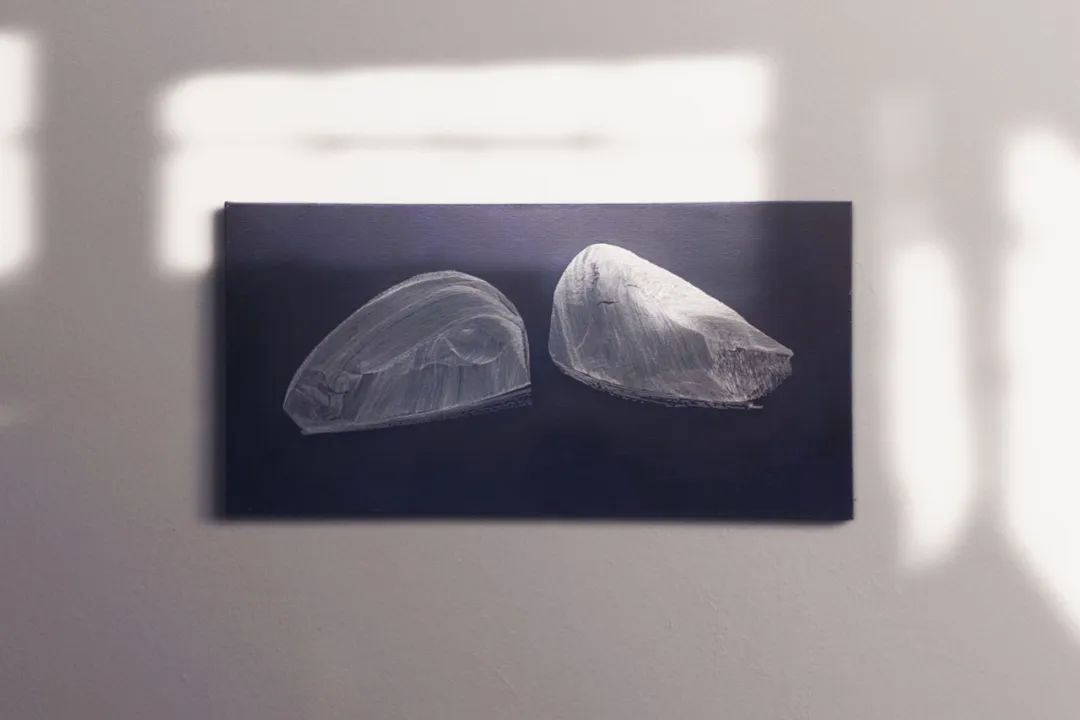

“我的线性抽象艺术,在一定程度上和青岛带来的一些刺激有关。”2005年开始在青岛生活,王世龙也在山海之间、老城的绿树红瓦中感受这座城市,“严格来讲,青岛给我的刺激都是我自己寻找出来的。

”第一次在海边生活,办公室里就能看到大海,闻着大海的气息,让四川长大的他找到了另外一种感觉。这种感觉慢慢积累发酵,2007年融入了王世龙全新的线性抽象艺术里。

“风景写生是显性捕捉,但是我在画面呈现出一定的、比较模糊的山与海的痕迹或者指向。”没有着力具象描绘,王世龙选取了一定的形象的幻觉,强化线条语言。

“借用形而下的痕迹,表达形而上的精神。这些山海形象是刺激的源头原型。”王世龙总结,每个人面对某种风景产生的情感反馈不一样,王世龙在作品中更注重呈现精神感受。

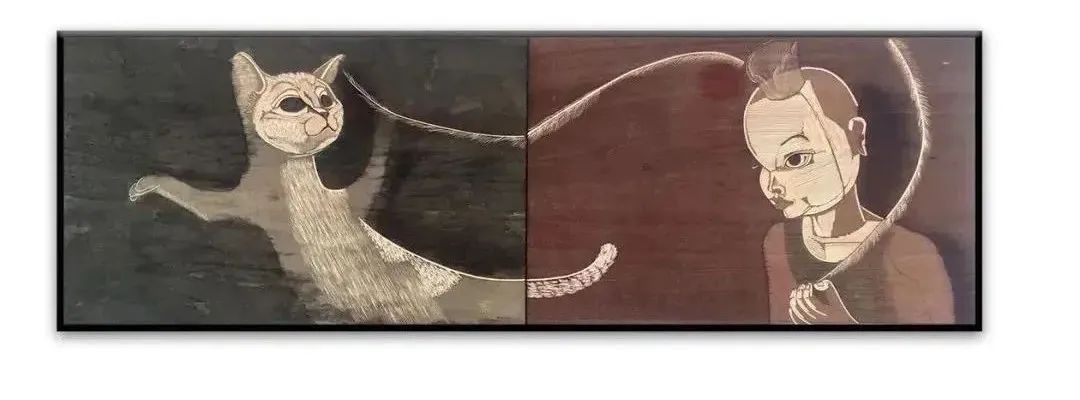

王世龙WANG SHILONG |在艺术创作中“拧巴”也是一种真实

“我的作品并不是潇洒飘逸的,有点拧巴,有点拘谨,有点生涩的状态。对我来讲就是真实。”

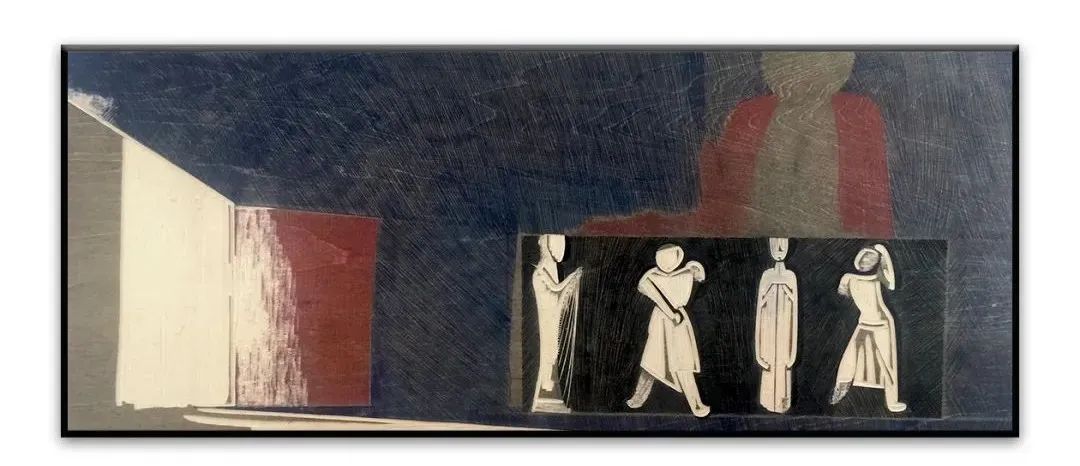

线性抽象艺术语言系统确立后,因为“回望中国-辛亥革命100周年展”的邀约,王世龙开始了木刻创作。“木刻只有黑白没有灰,特别极端,强于以色彩见长的油画,也强于灰色调的中国画。

”王世龙认为版画是以强烈冲突见长,版画才能反映那个时代。又一次从零开始,王世龙没有去学习他人的版画创作,自成体系完成了一套《辛亥碎片》人物版画,这套作品获得了展览评委全票奖励。

“事实证明,不要瞻前顾后,而是要去做。”

做了版画之后,王世龙就具备了两种艺术语言系统。“我认为一个人,至少能发生两种并无任何关联的思维。

”两套语言体系都是封闭的状态,各自完整。“任何一套语言系统都有自己的语法结构,有自己的词汇、填充方式。当你进入一套体系,你就必须使用这套体系作出思考,按照不同的生长模式行进。”

王世龙解释要同时具备两种不同的艺术生长,就要在知识以及思维方式两方面进行强化。看似互相“拧巴”的抽象与具象,在王世龙的创作里并行发展,“我的创作一直是紧张的,我认为紧张其实是一种舒适的创作状态。”

王世龙把抽象艺术创作当做对自己的训练,"我在绘画动作过程中屏住呼吸,控制自我。

”王世龙非常注重美术史的基础知识和理论素养,“我觉得作为一个当年的研究生,我做到了研究生应该做到的。”

对于“后抽象”绘画而言,艺术家如何从个体的方法论出发,并赋予个体的形式以观念性的特征,王世龙的作品提供了一种新的思路。

大隐隐于市,生命熙熙攘攘,是线,亦是王世龙严于律己,宽以待人的处世风格,线的自然流淌是王世龙对世界、自然、人性的思考与感知,告慰艺术,铸就一场生命的修行。